はじめに

昔は「一子を得ると一歯を失う」といわれたこともあります。今でも「妊娠すると歯周病になりやすい」とか「出産すると歯が悪くなる」という話を聞きます。確かに、妊娠によってむし歯や歯周病のリスクは高くなりますが、適切なお口のケアによって予防することも可能です。妊娠期の歯・お口の健康を保ち、安心して出産を迎えてほしいと思います。

1.妊娠時に見られやすい歯やお口の問題とその対応

- (1)妊娠時に見られやすい歯やお口の問題

-

- 歯肉に腫れや出血がある

- 冷たいものや熱いものがしみる

- 歯や歯肉に痛みがある

- 唾液が粘っこい感じがする

- 気分が悪く、歯みがきができない

- 食事回数が増えて、歯垢が溜まりやすく感じる

- (2)妊娠期の歯・お口の健康リスク

- 妊娠により女性ホルモンが急激に増加することで、プレボテラ・インターメディアという歯周病原性細菌が増殖しやすくなり、また血管の透過性が高まり、唾液の粘性が高まって口腔の自浄性が低下することで歯肉の炎症や出血が起こりやすくなります。また、「つわり」による食嗜好の変化や歯みがきの困難、胎児の発育による食事回数の増加とそれに応じた口腔ケアが不足しがちなことなどにより、口腔環境は悪化してむし歯や歯周疾患のリスクは高くなります。

- (3)対策

-

- 妊娠中は、食生活や口腔ケアの問題からむし歯や歯肉炎にかかりやすいことを伝えて、普段以上に気を付けてもらうことが大切です。

- 食事や間食の回数が増すので、食後の歯みがきやうがいをこまめに行うようにしましょう。

- 「つわり」の時には、できるだけ気分のよい時に歯みがきを行い、みがけない時はぶくぶくうがいをしましょう(ヘッドの小さな歯ブラシを使うとよいでしょう)。

- 食嗜好も変わりやすいので、糖分の多い飲食物や酸性食品をだらだら食べることは控えましょう。

2.赤ちゃんの歯の発育と栄養・保健

- (1)赤ちゃんの歯の発育

- 子どもの歯が生え始めるのは生後6~8カ月頃ですが、歯のもとになる芽(歯胚)ができ始めるのは妊娠7~10週頃です。妊娠4~5カ月頃からは この歯の芽にカルシウムやリンがくっついて少しずつ硬い組織になり、歯の形を作っていきます。一部の永久歯の芽も妊娠期から作られ始めます。

- (2)歯の発育に必要な栄養

- 歯の発育に必要な栄養は、歯を硬くするカルシウムやリンばかりでなく、歯胚の形成に役立つ良質のタンパク質、カルシウムの代謝を助けるビタミン D、Eや歯質の基礎を作るビタミンA、Cなど様々です。赤ちゃんの丈夫な歯を作るためにも、バランスのとれた食事を心がけるようにしましょう。

- (3)赤ちゃんの歯科保健

- 健康な状態でも、お口の中にはたくさんの細菌がいます。むし歯菌の代表的なものは「ミュータンス菌」で、この菌は歯の表面に付着して増える性質をもっています。生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中にはミュータンス菌はいませんが、やがて周囲の人のお口の中にいたミュータンス菌が唾液などを介して、赤ちゃんのお口の中に入ってきます。それでも歯が生えないうちはミュータンス菌が住み着くことはありません。乳歯が生えてきて、糖分を含む食べ物を摂るようになると、ミュータンス菌が住み着きやすくなります。授乳や食事の後はガーゼや歯ブラシで歯をきれいにしましょう。

3.妊婦歯科健診と歯科治療

- (1)妊婦歯科健診

- 妊娠中はむし歯や歯周病になりやすくなっている上に、これらの初期症状に自分からは気づきにくいものです。つわりがおさまる4~5カ月頃に歯科健診を受けて、比較的体調の安定した妊娠中期に必要な歯科治療を済ませたいものです。

- (2)妊娠時の歯科治療

-

- 1)受診時の注意点

歯科治療に当たっては母子健康手帳を提示して、産婦人科医から注意を受けていることは必ず歯科医師に伝えましょう。できるだけ楽な姿勢で治療を 受け、体調や気分が悪くなった時は遠慮なく申し出ましょう。 - 2)歯科治療に際しての心配事

- ・エックス線撮影の胎児への影響

- 歯科治療で通常用いられるエックス線の放射線量はごくわずかですし、照射部位も子宮から離れているので、お腹の赤ちゃんにはほとんど影響はありませんが、妊娠していることを伝えて防護用エプロンを着用するとさらに安心です。

- ・歯科治療時の麻酔の使用

- 通常の歯科治療に用いられる麻酔は局所麻酔で、使用量もわずかですし、局所で分解されるため、胎児には影響ありません。痛みを我慢しての治療は、母体にも胎児にもストレスになるため、安定期には適切に使用した方がよいかと思われます。ただ、以前に歯科麻酔薬でトラブルがあったり、効きが悪く多量に使ったなどの経験がある場合は、よく歯医者さんと相談する必要があります。不安が大きければ出産後に治療を考えてもいいでしょう。

- ・薬物の服用

- 妊娠初期はできれば薬物の服用を避けたいものですが、中期以降の歯科治療で処方される薬剤は、妊娠中でも安全に使用できる薬剤が選ばれていると思います。不安、心配がある場合は、歯医者さんや薬剤師さんに質問するか、産科の主治医に相談しましょう。

- 1)受診時の注意点

長堀橋の歯医者 | あい歯科 長堀橋院

日付: 2016年8月18日 カテゴリ:未分類

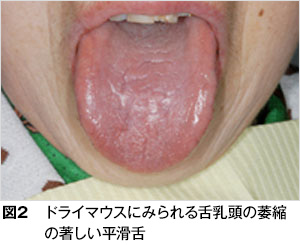

ストレス社会は人々に緊張をもたらし、そのため常にのどの渇きを訴える人が増えています。また、ファストフードを食べる機会が増え、やわらかい食べ物を好むようになり、咀嚼時間は昔に比べてずいぶん短くなりました。かむという行為は唾液の分泌を促しますが、唾液を分泌する唾液腺は筋肉によって裏打ちされています。その筋肉が衰え、唾液の分泌量がますます低下しドライマウス症状になるのです。

ストレス社会は人々に緊張をもたらし、そのため常にのどの渇きを訴える人が増えています。また、ファストフードを食べる機会が増え、やわらかい食べ物を好むようになり、咀嚼時間は昔に比べてずいぶん短くなりました。かむという行為は唾液の分泌を促しますが、唾液を分泌する唾液腺は筋肉によって裏打ちされています。その筋肉が衰え、唾液の分泌量がますます低下しドライマウス症状になるのです。 ドライマウスには口の中の粘つき、舌の痛み

ドライマウスには口の中の粘つき、舌の痛み